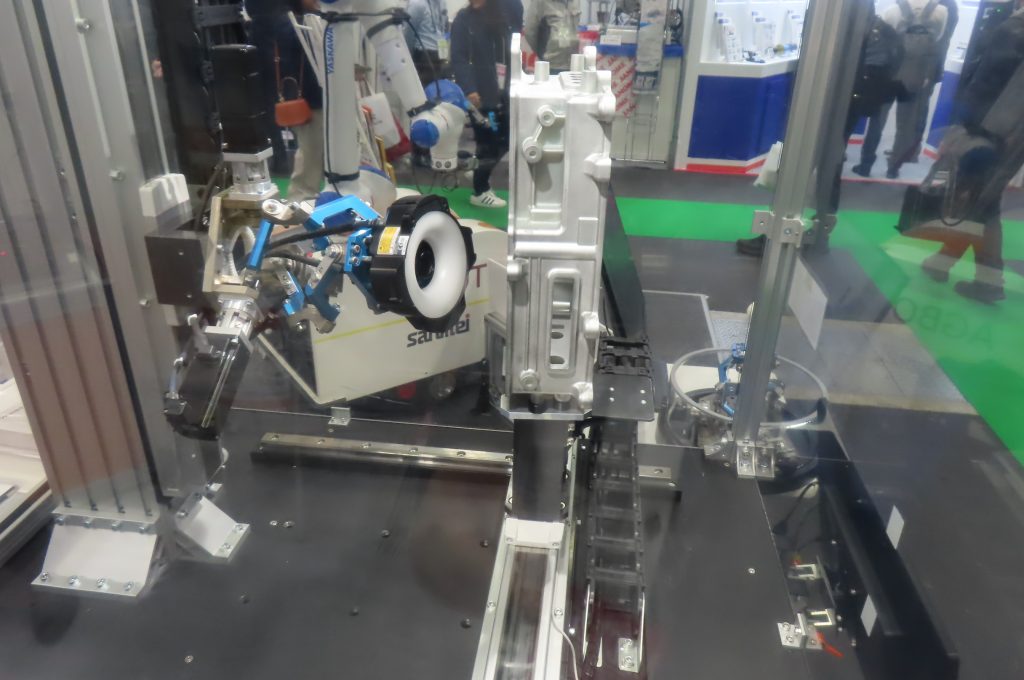

ジョー交換の自動化をイメージ展示/北川鉄工所

北川鉄工所(3D31)のパワーチャック「BRシリーズ」は、独自の「Tnut-plus(Tナットプラス)」を使うことで、ジョーを脱着しても0.01mmT.I.R.(1回転させたときの最大値と最小値の差)を実現する。ジョー交換による精度の低下を防ぎ、段取り替えの手間を低減する。

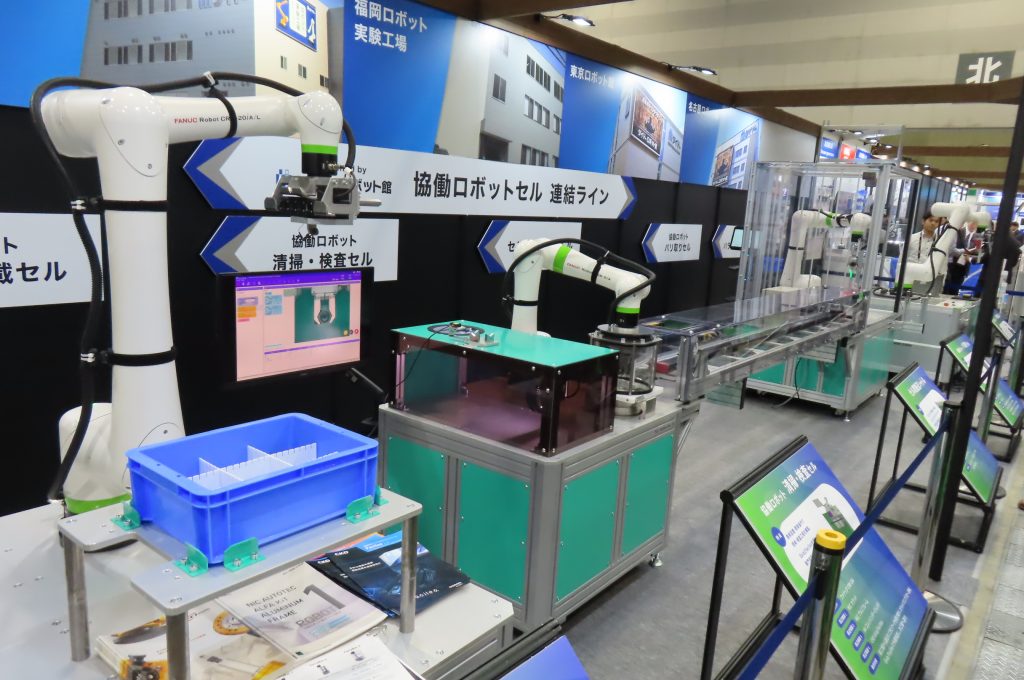

ブースでは、この利点を生かした自動ジョー交換システムのイメージを展示。開発中のものだが、ロボットがジョーを交換する様子をじっくり見る来場者が目立った。

公式メディア3媒体の記者が、

「MECT特派員」として会場から速報します。

絞込条件

北川鉄工所(3D31)のパワーチャック「BRシリーズ」は、独自の「Tnut-plus(Tナットプラス)」を使うことで、ジョーを脱着しても0.01mmT.I.R.(1回転させたときの最大値と最小値の差)を実現する。ジョー交換による精度の低下を防ぎ、段取り替えの手間を低減する。

ブースでは、この利点を生かした自動ジョー交換システムのイメージを展示。開発中のものだが、ロボットがジョーを交換する様子をじっくり見る来場者が目立った。

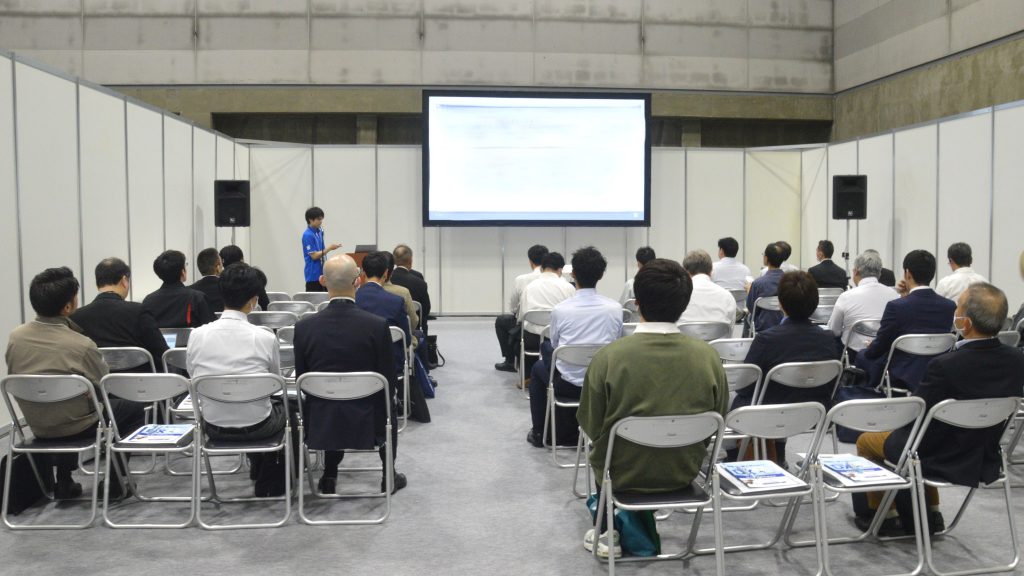

オーエスジー(2D01)は、「人手不足×高精度要求にどう応える? 加工現場のスマート化戦略」をテーマに第3展示館でワークショップを開催した。ワークショップでは、小径超硬ドリル「AD-MICRO(マイクロ)」、セラミックス・ガラス加工用超硬ドリル 「DIA-MXD」、2枚刃CBN(立方晶窒化ホウ素)ボールエンドミル「CBN-FB2」に加え、スキャンするだけで工具の在庫管理や発注を自動化する工具収納棚「MONOlithbox(モノリスボックス)」を紹介した。

三明(3B47)のブースでは、NTNの手首関節モジュール「i-WRIST(アイリスト)」を使った外観検査システムを見ることができる。i-WRISTは角度制御に特化したロボットで、カメラを搭載すればワークをさまざまな角度から高速で撮影可能だ。

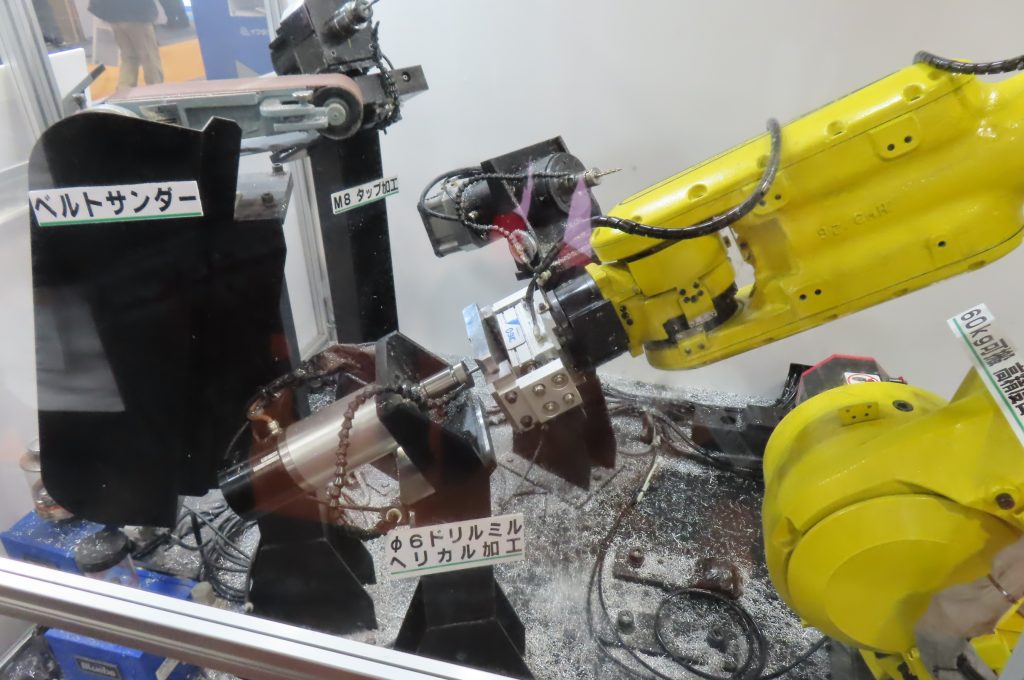

トライエンジニアリング(2D05)はロボットによる切削加工を提案する。これまではロボット先端に回転主軸を搭載していたが、今回展では回転主軸を固定式にし、ワークをロボットで把持したまま加工する方式を提案する。この新しい加工法をチェックしたい方はぜひ第2展示館へ。

機械工具商社の共和工機(3C05)は、自動切りくず脱油機/切りくず処理装置「YUTORA(ユトラー)」(=写真)、移動式スラッジ・浮上油回収装置「スラッジバキューマー」、高圧クーラント装置「ハイプレッシャークーラントユニット」のプライベート商品3つを披露する。いずれも省エネや自動化などのキーワードにつながる商品だ。ブースには常に多くの来場者が訪れ、技術説明員と熱心に話し込んでいる。

-1024x576.jpg)

中村留精密工業(1B38)は複合精密CNC旋盤「AS-200」と自動化システム「RoboSync(ロボシンク)」を組み合わせ、ワーク搬送の自動化を提案する。ロボシンクのタイプDは架台が引き出しタイプのため省スペースで多品種のワークを搭載でき、ハンドやチャックの爪もロボットが自動で交換する。

中村匠吾社長は「国内では多品種少量生産に対応したいというニーズが増えている。そのためにはロボシンクのような自動化ツールをぜひ活用してほしい」と話す。

イネイブル(3D04)は、ワーク表面の微細な凹凸や傷を高分解能で測定するハンディータイプの非接触表面測定機「4D InSpec(インスペック)」を、協働ロボット先端に搭載して展示する。「高精度な表面測定を手軽に自動化できると、多くの来場者に興味を持ってもらった」と小川雄也取締役営業本部長は言う。

-1024x576.jpg)

岡谷鋼機(3B20)は物流の自動化システムを製造業向けにPRする。無人搬送車(AGV)や無人搬送フォークリフト(AGF)などを組み合わせた搬送デモを実施する他、取り扱いを開始した中国のロボットメーカー、AgiBot(アジボット)のヒューマノイド(ヒト型ロボット)を映像で紹介する。

名古屋本店メカトロ本部新事業推進部の中垣浩二プロジェクトリーダーは「単に右から左に製品を流すのではなく、さまざまな機器を連携させてシステムインテグレーションし、高付加価値のソリューションとしてお届けできるのがわが社の強み」と話す。

メカトロニクス専門商社のダイドー(3B30)はロボットを多数展示し、デモラインを通して使い方のアイデアも含めて提案する。協働ロボットがタッチペンで搬送ロボットのタッチパネルを操作するなど、珍しい使い方も見られる。その他の使い方のアイデアはぜひ同社ブースでご確認を。

ジェイテクト(1C32)は、労働力不足や熟練技能の継承といった課題に対し、さまざまなソリューションを提案する。労働力不足の解決に向けては、CNC円筒研削盤「G1P25G」と松本機械工業(3E28)のロボットシステム「Smart Terrace(スマートテラス)」を提案。ワークの着脱やケレ交換などを自動化でき、夜間や週末の無人運転を可能にし、生産性向上に貢献する。説明員は「高精度かつ安定した品質での研削の自動化を実現する」と話す。