耐久性が大幅に向上/テラル

テラル(3C29)は、従来製品の良さを継承しつつ性能を向上したクーラントポンプ「LBMシリーズ」を出展する。溶接箇所を増やすなどして耐久性を上げ、1時間当たりの許容起動回数を従来の2倍の120回とした。その上でノンシール構造は変えず、メンテナンス性の高さは維持した。

また暑熱対策の提案として、送風機などの製品に加え、工場内環境の分析や空気の流れの設計、施工まで手掛けた事例を紹介する。

公式メディア3媒体の記者が、

「MECT特派員」として会場から速報します。

絞込条件

テラル(3C29)は、従来製品の良さを継承しつつ性能を向上したクーラントポンプ「LBMシリーズ」を出展する。溶接箇所を増やすなどして耐久性を上げ、1時間当たりの許容起動回数を従来の2倍の120回とした。その上でノンシール構造は変えず、メンテナンス性の高さは維持した。

また暑熱対策の提案として、送風機などの製品に加え、工場内環境の分析や空気の流れの設計、施工まで手掛けた事例を紹介する。

ユニオンツール(2B28)は11月に発売する低、中硬度用ロングネックラジアスエンドミル「CLRS」を披露する。「鏡面加工の新境地へ」がキャッチフレーズの同製品は加工面品位が高く、金型加工の後処理の作業負荷を低減できる。

底刃形状を工夫しており、底面のカッターマークの発生を抑える。「機械加工後に作業者が全て手仕上げで磨く現場も多く、作業負荷を軽減できる点を訴求したい」と第二営業部の豊田浩史部長は話す。

ミツトヨ(3F02)は9月発売のスマートビジョンシステム「QM-Fit(フィット)」を出展する。同製品の大きな特徴は、設定の手軽さにある。テーブルに置いたワークの表面を2次元で認識し、輪郭や穴などを自動検出する。作業者はそこから任意の箇所を指定すれば測定結果が出る。本体サイズはコンパクトなため設置場所を選ばない。「1つのワークに対してノギスを何度も当てるような場合の手間を軽減できる」と担当者は話す。

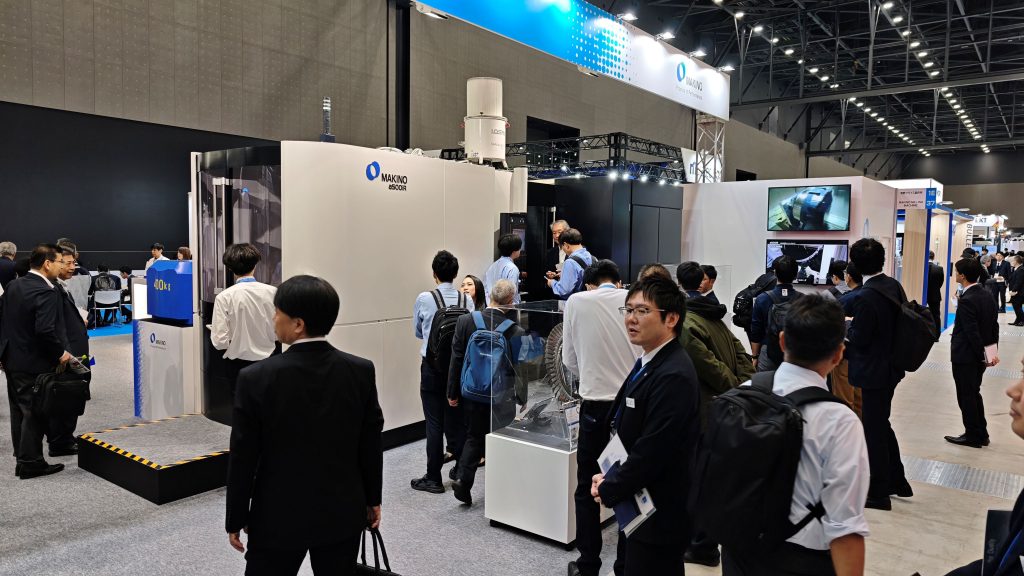

牧野フライス製作所(1E37)は新製品の立形マシニングセンタ(MC)「V300」と5軸横形MC「a500iR」、細穴放電加工機「EDBV3」を出展する。

a500iRは、半導体製造装置関連や航空宇宙、エネルギー関連などの部品加工に向く。営業本部国内営業部の田伏大祐中部・西日本統括次長は「同じサイズ感のワークでもニーズに応じた機種を複数ラインアップする。来場者のニーズに合わせて最適な機種を提案できる」と話す。

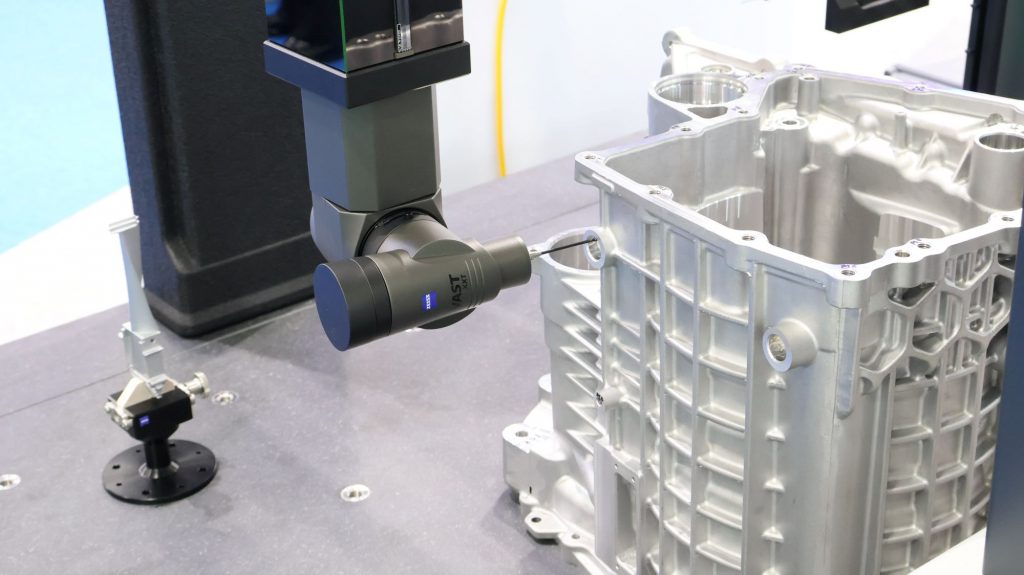

東京精密(3D35)は新型の3次元測定機「ZEISS SPECTRUM(ツァイススペクトラム)」の高精度モデルを出展する。通常の3次元測定機はワークの側面を測る際、プローブを傾けなければならず、プローブの長さの分だけワークサイズよりも広い可動域を必要とする。同製品はプローブの端ではなく中心を回転させて傾けるため、広い測定範囲を確保できる。

またブースでは表面粗さ・輪郭形状測定機向けの温度補正オプションも披露する。

大昭和精機(2C24)は、ツーリングや工具、ツールプリセッター、ソフトウエア、工具収納棚などの周辺機器に至るまで幅広く展示する。

注目製品の一つが、防振構造を内蔵したボーリング加工用ツーリング「スマートダンパー」だ。従来手薄だった大径サイズを追加した。「製品の耐久性や長寿命はもちろんだが、加工時間を短縮することによるメリットを訴求したい」と技術本部の川村真巳取締役は力を込める。

葵精工(3C13)は「ECO NO MIST(エコノミスト)」をテーマに掲げる。

同社は省エネ化を実現する製品として、加工していない時間はミストコレクターの稼働を停止できる後付け可能な制御ユニット「AEU-1」を展示する。また、従来製品よりも低出力のモーターを採用しつつも従来製品と同等の捕集能力を備えた、新開発のフィルタータイプのミストコレクターも参考出展する。

メカトロテックジャパン(MECT)2025が本日、ついに幕を開けた。

開会式では経済産業省製造産業局産業機械課の須賀千鶴課長や、日本工作機械工業会(日工会)会長の坂元繁友芝浦機械社長、牧野フライス製作所(1E37)の宮崎正太郎社長がMECTへの期待を語った。

主催者を代表したあいさつではニュースダイジェスト社の八角秀社長が「MECT2025が苦しい状況が変わる転換点となり得る起爆剤になることを願う」と語った。

西部電機(1D17)は今年7月に発表したワイヤ放電加工機「M35LP」の実機をMECT2025で披露した。同製品の展示会での出品は今回が初めて。

MECT2025では自動車のモーターコアやバッテリーの金型向けに同製品を提案する。「モーターは駆動部だけでなくドアやサイドミラーなどさまざまな箇所で使われるため、需要は大きい」と精密機械事業部の光安隆副事業部長は言う。

あおなみ線の金城ふ頭駅から会場のポートメッセなごやへ向かう際にまず目にすることになるのが大型のモニターだ。

モニターではイベントや会場内の飲食の情報など、会場の回遊に役立つ情報を発信する。入場の際には大型モニターにもぜひ目を向けてみてはいかがだろうか。