ロボットの指に小型減速機/ハーモニック・ドライブ・システムズ

ハーモニック・ドライブ・システムズ(3B48)のブースでは人の手の形のロボットハンドを展示し、ボトルをつかんでカップに注ぐ動作など披露する。手首や指の各関節に同社の小型減速機を組み込んでおり、滑らかな動きをアピールする。その他、ラインアップを拡充した小型減速機「CSF-mini(ミニ)」の新製品なども展示する。

公式メディア3媒体の記者が、

「MECT特派員」として会場から速報します。

絞込条件

ハーモニック・ドライブ・システムズ(3B48)のブースでは人の手の形のロボットハンドを展示し、ボトルをつかんでカップに注ぐ動作など披露する。手首や指の各関節に同社の小型減速機を組み込んでおり、滑らかな動きをアピールする。その他、ラインアップを拡充した小型減速機「CSF-mini(ミニ)」の新製品なども展示する。

-1024x576.jpg)

ドイツの切削工具メーカー、グーリングジャパン(2B11)は新製品のアルミ加工用エンドミルを国内で初めて出展している。独自開発のコーティングを採用し、高い切削能力と長寿命を実現する。

担当者は「わが社では工具の母材からコーティングまで全て自社で開発するのが強み。新製品のエンドミルは刃先の形状や新開発のコーティングで加工面品位を高められる」と説明する。

-1-1024x576.jpg)

シー・ケィ・ケー(2C16)は「レーザードーピング(LD)」を施した新開発の工具ブランド「LDera(エルディラ)」を披露した。LDで処理することで母材の強度や硬度を高められ、工具の寿命を大幅に伸長できる。

澤田秀司社長は「お客さまに立ち止まってもらえる装飾を目指して、立体的な映像を映し出せるホログラム技術と実際の工具を組み合わせてLDeraの特徴を表現した」と語る。

過去最多の出展者数となったMECT2025。回りたいブースが多く限られた時間で効率的に見たい来場者もいるだろう。住友電気工業(2C11)は、新材種や新形状を採用した新製品を一つの棚にまとめて展示しており、同社の最新提案はここを見ればOK。既存製品や一部の参考展示品は、小物部品や自動車、航空機といった産業ごとの棚にまとめられており、合わせてチェックしてみては。

機械工具商社の共和工機(3C05)は、自動切りくず脱油機/切りくず処理装置「YUTORA(ユトラー)」(=写真)、移動式スラッジ・浮上油回収装置「スラッジバキューマー」、高圧クーラント装置「ハイプレッシャークーラントユニット」のプライベート商品3つを披露する。いずれも省エネや自動化などのキーワードにつながる商品だ。ブースには常に多くの来場者が訪れ、技術説明員と熱心に話し込んでいる。

-1024x576.jpg)

松浦機械製作所(1C13)は5軸複合マシニングセンタ「MX-520T PC7」を日本で初めて出展する。搭載できるパレット数を従来の4枚から7枚に増やした新開発の「タワーパレットシステムPC7」をオプションで選択できる。

営業・技術本部管掌執行役員で未来戦略室長兼人事企画室長の松浦悠人取締役は「ブース内でヘール加工とスロット加工の対話プログラムの試作画面や、予防保全のための保守点検パッケージを展示しているので、来場者の皆さまに試してほしい」と語る。

イネイブル(3D04)は、ワーク表面の微細な凹凸や傷を高分解能で測定するハンディータイプの非接触表面測定機「4D InSpec(インスペック)」を、協働ロボット先端に搭載して展示する。「高精度な表面測定を手軽に自動化できると、多くの来場者に興味を持ってもらった」と小川雄也取締役営業本部長は言う。

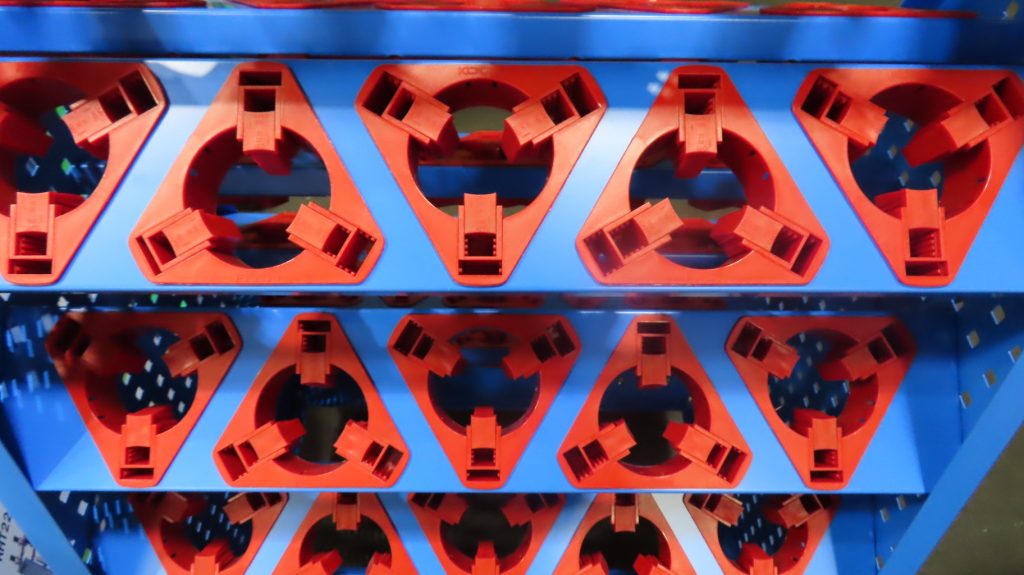

機械工具商社の鈴峰(2D19)は、ちょっと不思議な製品を出展している。ツールホルダーのキャビネットなのだが、一つのアタッチメントでBTやHSK、CAPTO(キャプト)など、さまざまな規格とサイズに対応する。秘密は写真で示したが、アタッチメントの可変性だ。実物を見て、触って確かめてほしい。小原直樹社長は「同製品はトルコのKOCEL(コーセル)製。世界的にも珍しい製品なので、広く知っていただきたい」と話す。

芝浦機械(1A01)は超精密マシニングセンタ(MC)の新製品「UVM-450D(5AH)」を披露する。超精密MC用に開発した位置決め精度の高いロータリーテーブルを搭載し、高精度の5軸加工を実現した。「加工面品位が高く、超硬製金型を直(じか)彫りすると後工程を短縮できる。また形彫り放電加工機と比べ、金型の長寿命化にもつながる」と稲津正人執行役員は語る。他にはロータリーテーブルを搭載して5軸加工を可能にした横中ぐり盤「BTD-200QS」も展示する。

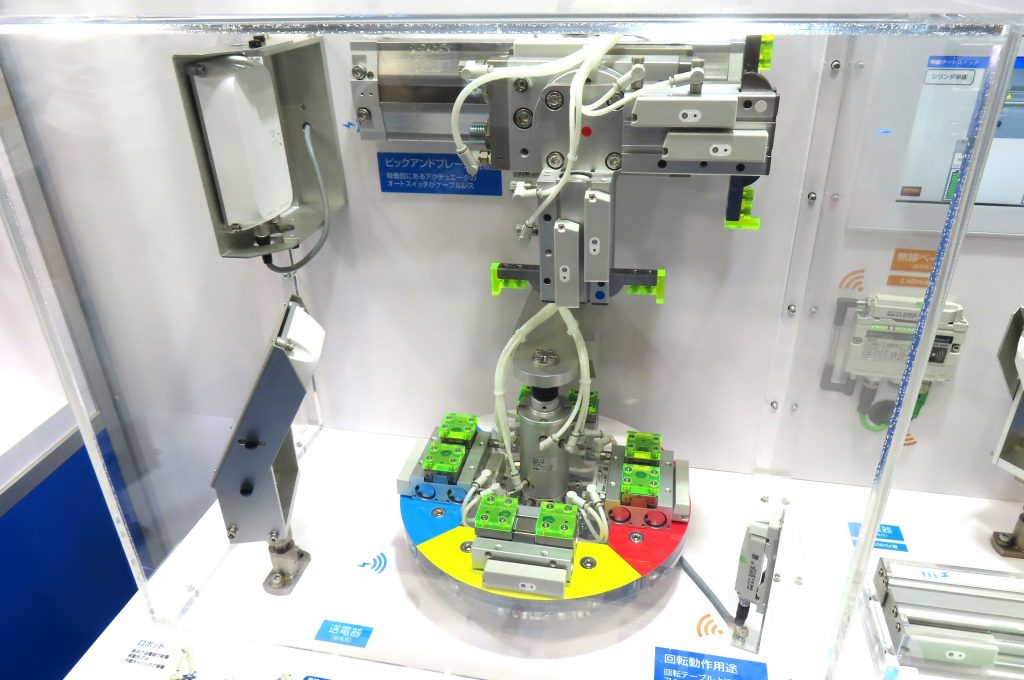

SMC (3F03)は「省力化のアップデート提案」をテーマに、これまでよりさらに一歩進んだ省力化を提案する。その一つが今年発売した「無線オートスイッチ」だ。オートスイッチはシリンダーのロッド位置を検出するセンサーで、有線方式が一般的だが、同製品は給電も通信も無線化した。配線のためのスペースや手間が不要で断線やケーブル劣化による故障リスクをなくせる。