課題解決のヒントを見つけてもらう/東陽

-1024x576.jpg)

東陽(3D09)は「手が届くスマートファクトリー」をテーマに、デジタル技術やモノのインターネット(IoT)でつながる未来の工場の姿を提案する。ブースでは自動搬送システムや協働ロボットシステムなど最新の自動化ソリューションを中心に展示している。

営業本部長の富田基実常務執行役員は「わが社のブースに足を運んでもらうことで、製造現場のお客さまが抱える課題や困り事に対して一つでも解決のヒントを得てもらえたら」と期待する。

公式メディア3媒体の記者が、

「MECT特派員」として会場から速報します。

絞込条件

-1024x576.jpg)

東陽(3D09)は「手が届くスマートファクトリー」をテーマに、デジタル技術やモノのインターネット(IoT)でつながる未来の工場の姿を提案する。ブースでは自動搬送システムや協働ロボットシステムなど最新の自動化ソリューションを中心に展示している。

営業本部長の富田基実常務執行役員は「わが社のブースに足を運んでもらうことで、製造現場のお客さまが抱える課題や困り事に対して一つでも解決のヒントを得てもらえたら」と期待する。

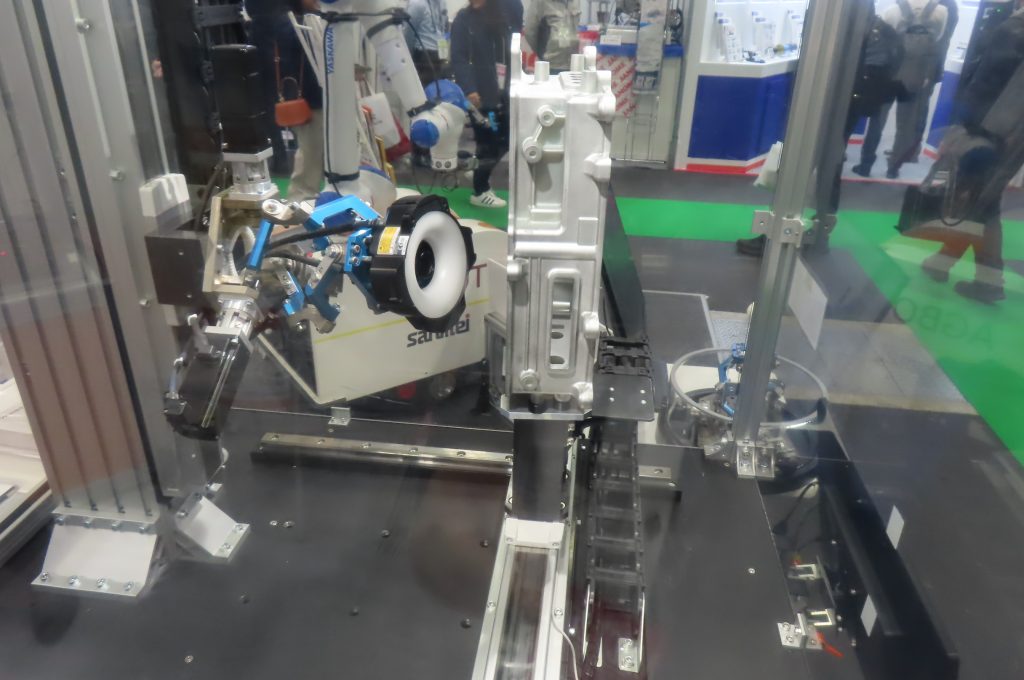

ハーモニック・ドライブ・システムズ(3B48)のブースでは人の手の形のロボットハンドを展示し、ボトルをつかんでカップに注ぐ動作など披露する。手首や指の各関節に同社の小型減速機を組み込んでおり、滑らかな動きをアピールする。その他、ラインアップを拡充した小型減速機「CSF-mini(ミニ)」の新製品なども展示する。

NKワークス(1C31)は、手動式バイスの自動開閉装置「CLAMPBOOSTER(クランプブースター)」を初出展する。ドイツのidee-werk(イデーベルク)の製品で、ロボットハンドの先端に取り付けて使う。同製品のソケットをバイスに差し込み、最大100Nm(ニュートンメートル)のトルクで締め付ける。バイスには専用の固定ボルトを取り付けておき、締結時には同製品がそのボルトとも接続する。反力をボルトで吸収できるため、ロボットに余計な負荷がかからない。

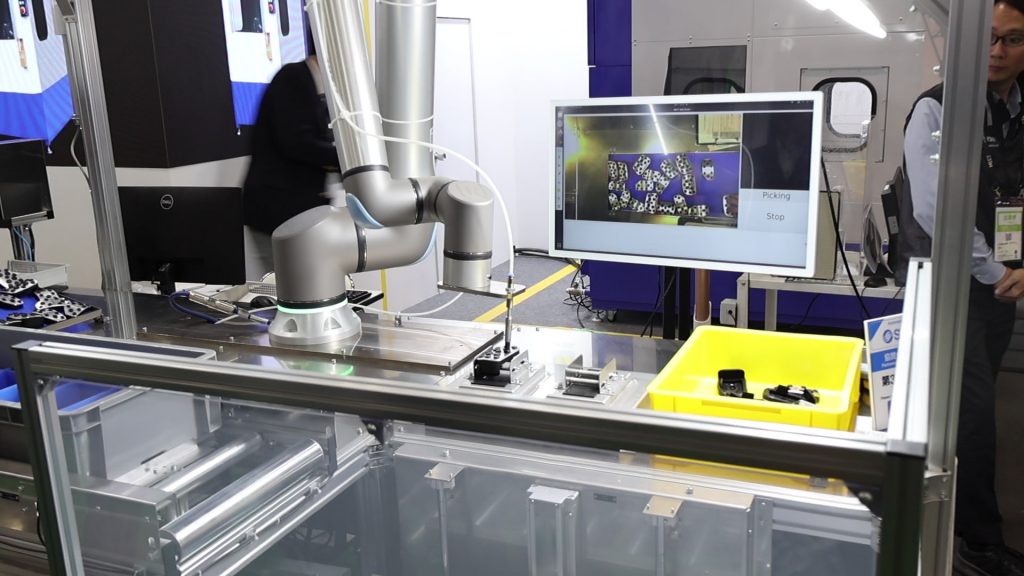

フルサト・マルカホールディングス(3B54)のブースには、ロボットシステムや洗浄機、浮上油回収装置などが並ぶ。中でも協働ロボットやビジョンセンサーを組み合わせたロボットシステムは、多くの注目を集める。ケース内に無作為に置かれたワークをロボットがピッキングし、外観検査用のカメラの下に置く。きずの有無の判定後、OK品とNG品用のケースに振り分ける。担当者は「ワークの認識から把持まではわずか2秒」と話す。

エバ工業(3B22)は新開発のツールストッカー「タワー型ツールストッカーシステム」を参考出展している。タブレット端末から必要なツールを選択するとロボットがツールをつかみ、台車に投入する。従来の直線型のツールストッカーと比べて狭いスペースに設置できる。

管理本部長の田中亮取締役は「タブレット上でツールの管理ができるのも利点。会場でお客さまの意見を聞いて今後の開発に生かしたい」と意気込む。

シマダマシンツール(1C29)は「ローディングによるロスタイム“ゼロ”」を提案する。4主軸2刃物台の旋盤「HS4200」では、2つの主軸で2製品を同時加工し、その間にロボットで残りの2主軸へのワーク脱着やワーク反転を行う。「加工条件やローディング速度を変えなくても、頑張らずにサイクルタイム短縮ができる機械」と担当者は話す。

中小・スタートアップゾーンに出展する田口鉄工所(1S08)は「協働ロボットパッケージシステム」を提案する。カメラを標準搭載する台湾テックマンロボットの協働ロボットに架台と棚式ワークストッカーを組み合わせたシステムで、「ロボットの専門知識は不要ですぐに導入でき、中小企業の自動化の最初の一歩に最適」と担当者は話す。

日伝(3E01)は複数のデモシステムを用意し、製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を提案する。工作機械へのワーク供給や部品の組み立て、工程間搬送などを自動化するデモシステムを構築した。営業推進部マーケティンググループの古賀雅史課長は「近年は現場からの要求が高度化しており、複数の製品を組み合わせた提案が重要。その上、わが社は品質面やサポート面で安心して導入いただけるソリューションを提供できるのが強み」と話す。

三明(3B47)のブースでは、NTNの手首関節モジュール「i-WRIST(アイリスト)」を使った外観検査システムを見ることができる。i-WRISTは角度制御に特化したロボットで、カメラを搭載すればワークをさまざまな角度から高速で撮影可能だ。

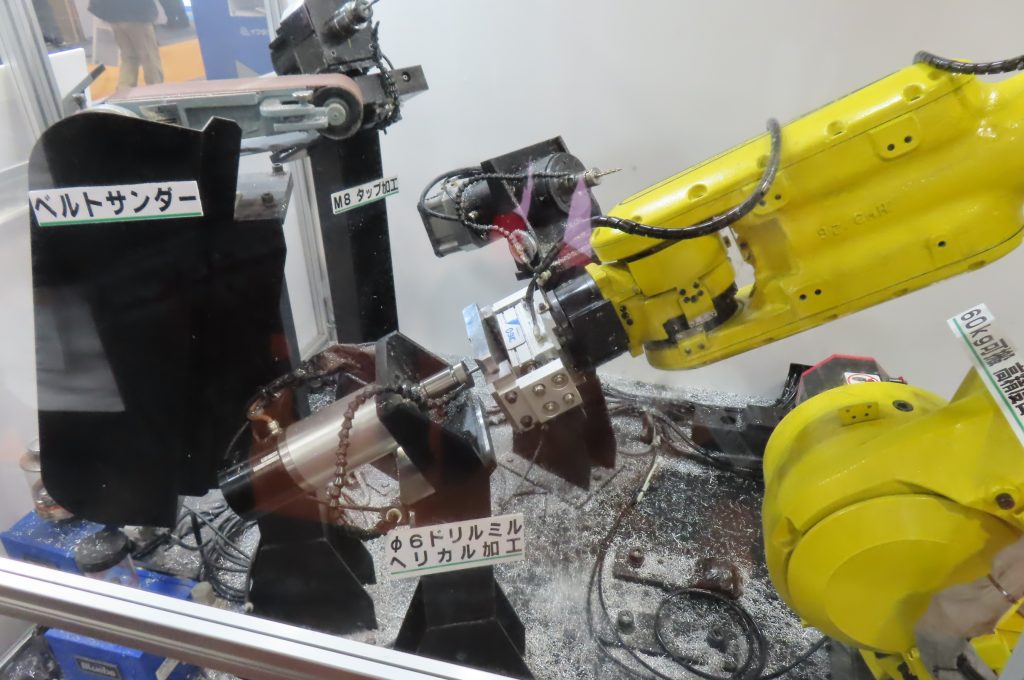

トライエンジニアリング(2D05)はロボットによる切削加工を提案する。これまではロボット先端に回転主軸を搭載していたが、今回展では回転主軸を固定式にし、ワークをロボットで把持したまま加工する方式を提案する。この新しい加工法をチェックしたい方はぜひ第2展示館へ。