25日の開館時間は1時間長く!

会期3日目の25日は、通常よりも1時間遅い18時に閉館しました。業務を終えた作業者が、夕方から来場する姿も見られました。

会期3日目の25日は、通常よりも1時間遅い18時に閉館しました。業務を終えた作業者が、夕方から来場する姿も見られました。

1号館のコンセプトゾーン(CZ)で特別セミナー「ロボットで描く生産現場の近未来」を開催しました。デンソーウェーブロボット事業部製品企画室の澤田洋祐室長とベッコフオートメーションの川野俊充社長を登壇者として招きました。

2人の掛け合いに、多くの来場者が足を止め、耳を傾けました。

三井ハイテック(3C23)は、平面研削盤「MFG-PCNCL-R’+AWC」を出展。平面研削盤本来の3軸に、ワークを回転させるロータリーインデックスの1軸と、上下方向に移動しワークを下から支える1軸を加えた5軸を同時制御することで、だ円のピンゲージやパンチなどの曲面も研削できる。

展示機は協働ロボットを組み合わせたワーク交換システムを搭載。研削できる面の種類を拡張しつつ、長時間の無人運転も実現する。工作機事業部の永田淳士主事は「既存の工場や設備に導入するには、柵のいらない協働ロボットが最適」と話す。

三栄商事(1A22)は、図面を読み込ませるとクラウド上の類似図面を表示する「blue assistant(ブルーアシスタント)」を出展。画像認識技術と人工知能(AI)を組み合わせており、図面をたくさん読み込ませたり、類似図面ではないものをワンクリックで除外したりすることで精度を高めることができる。類似図面から見積もり額や使ったジグ、加工機械などの実績を参照でき、作業の効率化に役立つ。

「ものづくりの集積地の中部地区での展示会だけあっていい案件が多く、人の入りもよい」––。スギノマシン(3B21)の杉野良暁社長はMECT の前半2日間をこう振り返る。

今回は自動化提案に力を注ぐ。独自開発の産業用ロボット「スイングアーム式コラムロボット」を使った4種類の自動化システムを展示した。中でも注目は、タレット形の洗浄機の新製品「JCC 421 UT」。機内に防水タイプのコラムロボットを設置し、洗浄やエアブロー、ワーク搬送などの工程を1台に集約した。「多関節ロボットの課題は水に弱いこと。わが社の防水タイプのコラムロボットなら、この課題を解決できる」

CJVインターナショナル(2B25)は、加工の要望に応じて形状を作る特殊工具を製造する。加工時間の短縮や工具寿命を延ばすなど、顧客の困りごとを聞きながら設計する。

そのため「製品も見てもらいたいが、それ以上に来場者には製造現場で抱える加工や工具の悩みを持ってきてほしい。その課題を解決できる提案を用意する」と担当者は自信を見せる。

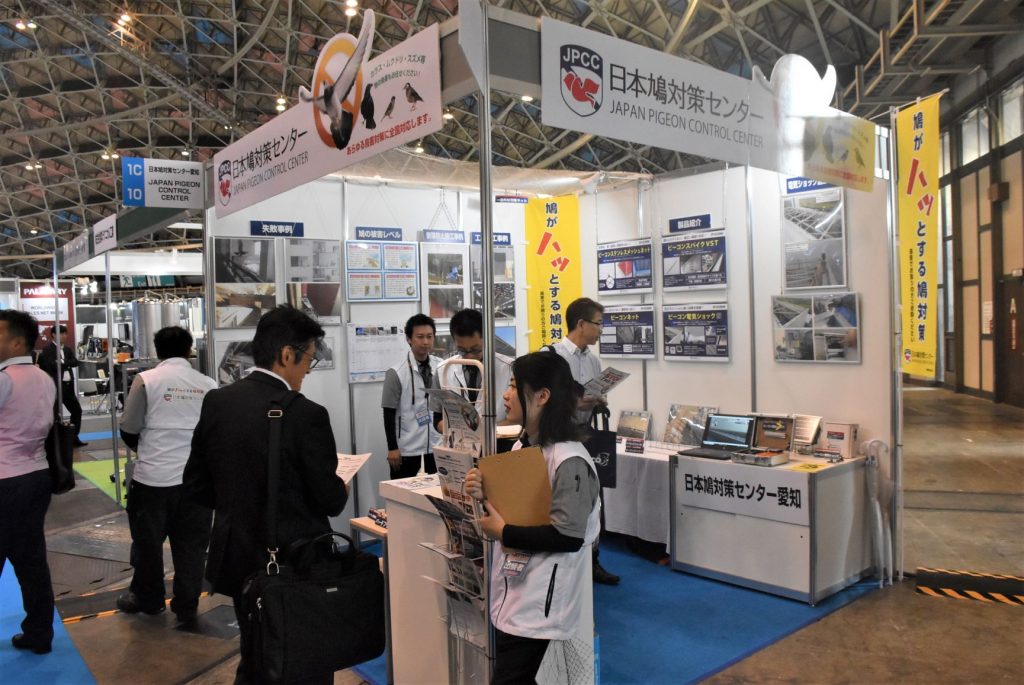

初出展した企業には特徴ある会社も多い。日本鳩対策センター(1C10)は、文字通りハトの侵入で工場などへの被害を防ぐ製品を扱う。ハトの被害レベルは四段階ある。第一段階は、屋根の端やベランダの欄干に止まる状態。第二段階では、仲間との待機場所に使う。第三段階では物かげを寝床にし、定住し始める。第四段階では営巣し、子どもをつくる。

担当者は「最終段階になると、帰巣本能に優れた鳩はなかなか出ていかない。早期の対策が要る」と訴える。電気ショックを与える製品など、同社では各段階に合わせた対策製品をそろえる。

ゼネテック(3D11)は、「愛」の文字を付けたかぶとのサンプルワークを展示した。同社のCAD/CAMシステム「Mastercam」で設計し、部品加工会社が加工を担った。加工には、三井精機工業の5軸制御立形マシニングセンタ「Vertex550-5X」を使用。かぶとの隣には、桜の花びらをあしらったげたのサンプルワークも展示し、和の美しさを打ち出した。

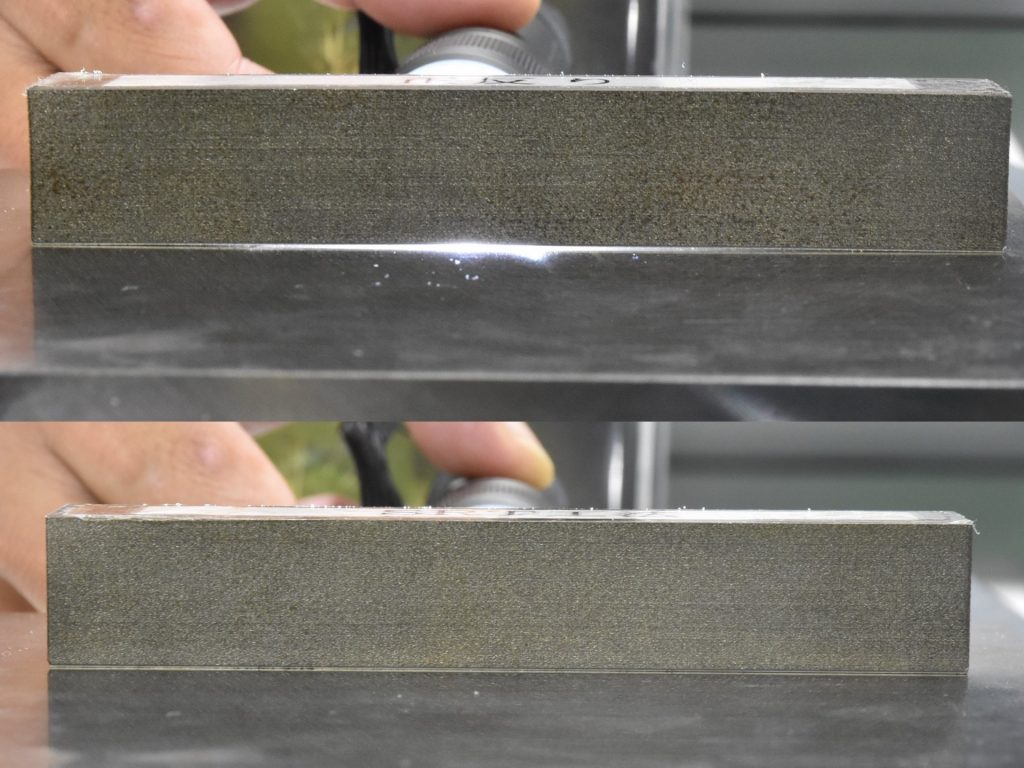

ソディック(3D15)は、金属積層造形(AM)で作った、反りのないワークを展示した。同社が開発したストレス・リリーフ・テクノロジー(SRT)工法により、作成したもの。AMのワークには、造形後の冷却時に残留熱応力による反りが発生しやすいが、特殊な熱処理をすることで反りを抑えた。

担当者は「AMのワークで反りがなくなると、より最終形状に近い形で造形でき、後工程の切削加工が簡単になる」と話す。

本日は「ロボット」をテーマにしたセミナーを開催しました。

集中して聞き入る聴講者の様子からロボットの関心の高さがうかがえました。